バター不足の理由をやさしく解説!私たちの食卓にできること

目次

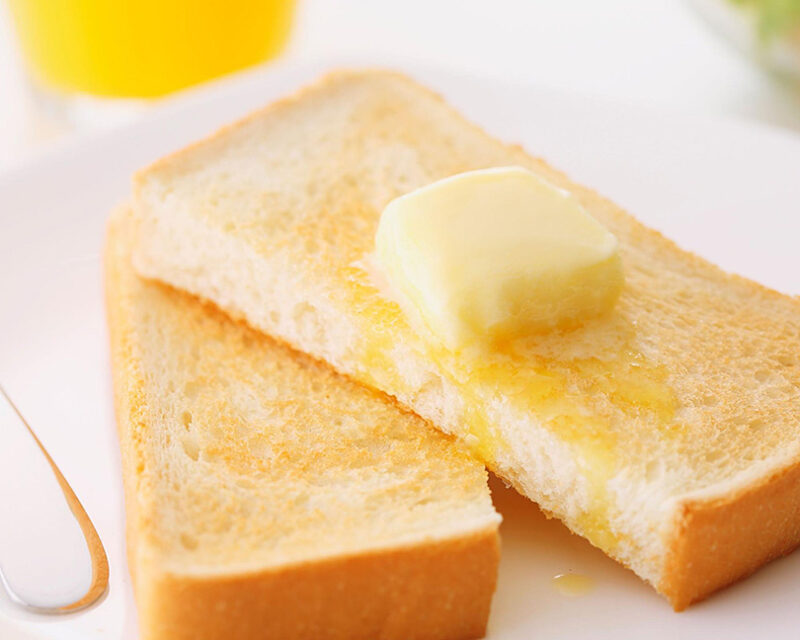

スーパーでバターを買おうとしたら、「売り切れ」や「購入制限」の表示を見た経験はありませんか?

牛乳やチーズ、ヨーグルトは普通に並んでいるのに、バターだけが品薄になるのはちょっと不思議ですよね。

この記事では、たびたび話題になるバター不足の原因をわかりやすく解説しつつ、今後の見通しや私たちにできることについても考えてみたいと思います。

食に関心が高い方や、家庭でパンやお菓子作りを楽しんでいる方にこそ、ぜひ知っていただきたい内容です。

バター不足はいつから始まった?

バター不足が初めて大きく注目されたのは、2014年ごろ。生乳の需要が供給量を上回ったことでバターが入手しにくくなりました。

以来、たびたびバター不足はニュースなどで取り上げられています。

実際、製菓製造の仕事をしている筆者も、現場でバターの供給が足りなくなる事態を何度も経験しています。

国が畜産クラスター事業を進めたことによって、2019年ころから生産量は一旦増加しましたが、コロナ禍や飼料の高騰などにより、再び減少傾向です。

バターが足りない理由とは

2025年でも、バターの需要は供給を上回っており、さらに様々な要因により価格も高騰しています。

バター不足の背景にはどんな原因があるのか詳しく探ってみます。

1. 生乳の生産量が減っている

生乳の生産量は、北海道など一部増えている地域もありますが、全体的には年々減少しています。

その背景には、

- 酪農家の高齢化や後継者不足

- 乳牛から和牛の生産に転換(所得を上げるため)

- 若い世代の牛乳離れ(食生活や環境意識の変化)

といった要因があります。

2. バター消費量の増加

ここ数年、SNSを中心とした料理動画やレシピなどの拡散の影響で、家庭でパン作りやお菓子作りを楽しむ人が増えています。特に、パンはホームベーカリーが普及した影響もあり、家庭でのバターの消費を後押ししています。

コロナ禍が落ち着いてからは、飲食店やホテルなどの業務用バターの需要も回復し、全体の消費量が増加しています。

3. 飼料価格の高騰

飼料価格の高騰は、国際的な問題になっていて、世界中でバターの価格が上がっています。

原因としては、

- ウクライナ情勢による穀物価格の上昇

- 中国での需要の増加

- 円安による輸入コストの負担

などがあり、酪農家の経営を圧迫しています。

4. バターの輸入にかかる高い関税

日本では、国内の酪農を保護するためにバターの輸入には高い関税がかけられています。

そのため、足りない分をすぐに輸入で補うのが難しく、結果的に慢性的なバター不足につながっています。

5. 乳製品の価格改定

生乳の生産コストの増加や生産に必要なエネルギー価格の高騰を理由に、乳製品の値上げをする乳業メーカーも増えています。

包装資材費の上昇や人手不足による人件費や物流費の高騰も値上げに影響を与えています。

牛乳はあるのに、なぜバターは足りなくなる?

「牛乳は売っているのに、なぜバターはないの?」と疑問に感じる方もいるのではないでしょうか。

実は、バターは乳製品生産の優先順位が低い食品です。

生乳は腐敗しやすいため、まず鮮度が求められる牛乳や生クリームなどに加工され、保存性の高いバターや脱脂粉乳に加工されるのは一番最後です。

生乳の生産が多い時は、バターや脱脂粉乳の生産を多くして在庫として保有し、生乳が不足する時はバターや脱脂粉乳の生産を減らして在庫を放出する仕組みになっています。

このような仕組みのため、生乳の生産が減ると真っ先に影響を受けるのがバターなのです。

今後のバター事情と対策は?

今のままでは、今後もバター不足は続くと見られ、酪農家や製造メーカーを守るための生乳取引価格の引き上げや販売価格の改定、場合によっては、これまでの政策の見直しも必要となる見通しです。

対策として考えられるものには、次のようなものがあります。

国内の酪農の維持と支援

生乳を生産する酪農家への支援が何よりも重要です。

- 経営規模の拡大や設備導入への補助

- 新規就農を促進するためのサポート

- 地域内の連携強化

需給バランスの調整

政府によるバターの輸入量の調整や、バター在庫の調整によって需要と供給のバランスをとることも大切です。

必要に応じて生乳の取引価格の見直しも必要になるかもしれません。

消費者への情報発信

消費者やユーザーに、バター不足の背景を正しく理解してもらうことも大切です。

情報提供がされることで、買う側も適切な消費行動が取りやすくなります。

バター不足の裏にある、私たちが考えるべき課題

バター不足は単なる商品の不足ではなく、日本の酪農全体に関わる大きな問題です。

ここで、将来を見据えて取り組むべき課題についても触れておきます。

●酪農家の減少に歯止めをかける

酪農を続けられる環境を整えなければ、牛乳や乳製品の安定した供給は難しくなります。

公正な取引価格の設定や、経営支援が求められています。

●脱脂粉乳の有効活用

バターを作る過程では、どうしても副産物として脱脂粉乳が出てしまいます。

脱脂粉乳は、用途が限られており、過剰になりがち。

新しい活用方法を考えたり、これまでにない生産方法を開発するなど、過剰在庫を減らすための取り組みが求められています。

●コストの削減と効率化

世界情勢やエネルギーコストの増加などから生産コストは年々上がっており、業界全体で協力して、中間コストや物流コストなど削減できそうな部分は、見直す努力も大切です。

未来の食卓のために、できることについて考えよう

バター不足の背景には、日本の酪農が抱える課題が複雑に絡んでいます。

不足したら輸入に頼れば良いという考えもありますが、国内の生産者や乳製品を守るためには、私たち消費者の理解と協力も欠かせません。

バターを手に取る時、その背景にある問題に少しだけ関心を持ってみてください。

食に関心の高い読者の皆さんだからこそ、「何が起きているのか」「どのように支えられているのか」を知ることで、より良い選択ができるはずです。

参考URL:

記事:奥牧 双葉

人気の記事(ランキング)

【プロが教えるおうちパスタ】生クリームは使わない!濃厚なレモンクリームのパスタ

【プロが教えるおうちパスタ】生クリームは使わない!濃厚なレモンクリームのパスタ おうちでスタバ気分!スタバの人気商品「スコーン」再現レシピ2選

おうちでスタバ気分!スタバの人気商品「スコーン」再現レシピ2選 【2025年版】プロテインの持ち運びに神!ダイソーの粉ミルクストッカーが100均最強だった理由5選

【2025年版】プロテインの持ち運びに神!ダイソーの粉ミルクストッカーが100均最強だった理由5選 ヨーグルトに刺して一晩漬けるだけ!? 簡単すぎるチーズケーキが絶品すぎ

ヨーグルトに刺して一晩漬けるだけ!? 簡単すぎるチーズケーキが絶品すぎ 「せいろ」で蒸すだけ!簡単なのにおしゃれな朝ごはんレシピ2選

「せいろ」で蒸すだけ!簡単なのにおしゃれな朝ごはんレシピ2選 小さな新じゃがいもで作るおかずとおつまみ

小さな新じゃがいもで作るおかずとおつまみ 手作りの発酵柿酢は甘くておいしい最強の発酵食品!ドレッシングにも最適

手作りの発酵柿酢は甘くておいしい最強の発酵食品!ドレッシングにも最適 旬の大盛りパセリを大量消費するレシピ3選

旬の大盛りパセリを大量消費するレシピ3選 もちもちチャバタはイタリアの高加水パン、簡単レシピで焼き目もシマシマ

もちもちチャバタはイタリアの高加水パン、簡単レシピで焼き目もシマシマ 100円の鶏レバーをフォアグラに変身!超簡単エクストラバージン オリーブオイル漬け

100円の鶏レバーをフォアグラに変身!超簡単エクストラバージン オリーブオイル漬け

オイル

料理のジャンル

- うどん

- お弁当

- 調味料

- 韓国料理

- ファイトケミカル

- おせち料理

- マリネ

- 中華

- 漬物

- そば

- そうめん

- ステーキ

- エスニック

- 洋食

- グラタン

- アヒージョ

- おにぎり

- 食べるオリーブオイル

- 丼

- カルパッチョ

- トースト

- 唐揚げ

- マフィン

- 麺

- おやつ

- お菓子

- ハンバーガー

- オーブン料理

- 温野菜

- ローフード

- 椀物

- アイスクリーム

- ハンバーグ

- 土鍋

- BBQ

- 食べるラー油

- 煮物

- 燻製

- ディップ

- パウンドケーキ

- アジアン

- ドイツ料理

- 混ぜご飯

- 天ぷら

- デザート

- リゾット

- ローストポーク

- ちらし寿司

- 調味油

- 煮込み

- 焼肉

- グリル

- ガレット

- パンケーキ

- ダッチベイビー

- クッキー

- ムニエル

- 雑炊

- マヨネーズ

- マグロ

- 海苔巻き

- キッシュ

- すし

- シチュー

- ポワレ

- 炒め物

- ハワイアン

- ホイル焼き

- いなり寿司

- だし巻き卵

- スムージー

- 春巻き

- グリル野菜

食材

- トマト

- チーズ

- 玉ねぎ

- にんにく

- 卵

- 鶏肉

- ニンジン

- 豚肉

- ベーコン

- じゃがいも

- キャベツ

- 牛乳

- きゅうり

- お米

- ナス

- 豆腐

- チョコレート

- エビ

- 大根

- レモン

- いちご

- さつまいも

- アボガド

- ブロッコリー

- 白菜

- ウインナー

- 鮭

- 大葉

- 生ハム

- ねぎ

- きのこ

- しめじ

- あさり

- しらす

- 長ねぎ

- ズッキーニ

- かぼちゃ

- アスパラガス

- サーモン

- レンコン

- 柿

- 鶏むね肉

- くるみ

- パプリカ

- バジル

- レタス

- 牛肉

- 生姜

- 菜の花

- ひき肉

- ごぼう

- ピーマン

- タケノコ

- ツナ

- ソーセージ

- バゲット

- 塩麹

- カツオ

- ヨーグルト

- 強力粉

- はちみつ

- 生クリーム

- クリームチーズ

- 薄力粉

- みょうが

- わかめ

- パセリ

- ハム

- ほうれん草

- 梅干し

- 鷹の爪

- バター

- サバ缶

- かぶ

- ホタテ

- 豆乳

- 納豆

- マグロ

- オクラ

- 梅

- 抹茶

- そうめん

- タコ

- ミニトマト

- もやし

- 鯛

- 豚ひき肉

- 枝豆

- キウイ

- 小麦粉

- 牡蠣

- 海苔

- パン

- アーモンド

- バナナ

- リンゴ

- 米粉

- 水菜

- マヨネーズ

- 缶詰

- サバ

- コーヒー

- 油揚げ

- セロリ

- しそ

- たらこ

- キムチ

- 小松菜

- さんま

- オリーブ

- 餅

- そら豆

- ブリ

- 豚バラ

- とうもろこし

- ナッツ

- 鶏もも肉

- しいたけ

- みかん

- ドライイースト

- アンチョビ

- アジ

- 味噌

- ごま

- 山椒

- イカ

- マッシュルーム

- ちくわ

- カリフラワー

- エリンギ

- 栗

- ホットケーキミックス

- オートミール

- あんこ

- えのき

- 里芋

- レバー

- スイカ

- レーズン

- マスタード

- 柚子

- メイプルシロップ

- ホタルイカ

- スナップエンドウ

- きな粉

- ツナ缶

- ニラ

- 豆苗

- ささみ

- 食パン

- タラ

- セリ

- ブルーベリー

- オレンジ

- ベビーリーフ

- トマト缶

- ひじき

- 片栗粉

- 桃

- まいたけ

- コーン

- 新玉ねぎ

- コンビーフ

- いわし

- グレープフルーツ

- 酒粕

- ゴーヤ

- パン粉

- 昆布

- コチュジャン

- 舞茸

- ちんげん菜

- 寒天

- 合い挽き肉

- 明太子

- 日本そば

- いちじく

- ちりめんじゃこ

- 長芋

- シナモン

- 紅茶

- ローズマリー

- 甘酒

- 砂糖

- ナンプラー

- カレー粉

- カシューナッツ

- かに

- ブロッコリースプラウト

- プリン

- ミックスベジタブル

- キヌア

- とろろ

- マスカット

- ししゃも

- イクラ

- クレソン

- 桜えび

- マンゴー

- 大豆

- おから

- かまぼこ

- マーマレード

- イサキ

- 唐辛子

- 黒蜜

- ふき

- 春キャベツ

- ししとう

- 青のり

- 鰹節

- 春雨

- ドライフルーツ

- ライスペーパー

- 餃子

- みつば

- パイシート

- パクチー

- 青しそ

- ぶどう

- こんにゃく

- 黒豆

- 鶏ひき肉

- アーモンドプードル

- ビーツ

- サヤエンドウ

- 山椒の実

- 砂肝

- 手羽元

- なめこ

- インスタントコーヒー

- アガー

- 紫玉ねぎ

- マカロニ

- タコス

- ミックスベリー

- ハラペーニョ

- 焼き鳥

- フムス

- テンペ

- 唐揚げ

- ドライトマト

- カップ麺

- アイスプラント

- ピーナッツ

- 福豆

- グリンピース

- しらたき

- 豚しゃぶ

- からすみ

- ラズベリー

- ラフランス

- ケール

- 百合根

- ハマグリ

- ミックスナッツ

- キャラメル

- コチジャン

- ノビル

- 山菜

- わさび菜

- 松の実

- 貝

- チャーシュー

- メロン

- パイン

- 豆

- 紫キャベツ

- すり身

- ヤリイカ

- リーフレタス

- 醤油麹

- 新じゃが

- ラーメン

- 親鶏

- 牛もも肉

- 豚ミンチ

- モッツァレラチーズ

- カマンベールチーズ

- 秋ナス

- イカスミ

- 干し柿

- 白ねぎ

- 青ねぎ

- ヨモギ

- 春菊

- さわら

- ひよこ豆

- ほっけ

- セイヨウカラシナ

- めんつゆ

- ふきのとう

- お茶

- シーフードミックス

- インスタント麺

- 温泉たまご

- ほうじ茶

- さやいんげん

- パイナップル

- はんぺん

- オイスターソース

- 焼きそば

- すだち

- オレガノ

- うなぎ

- モロヘイヤ

- 新米

- しじみ

- あさり缶

- マスカルポーネチーズ

- 春巻きの皮

- ココア

- 野沢菜

- 鴨

- 山芋

- 魚肉ソーセージ

- 小豆

- ヌテラ

- マシュマロ

- ビスケット

- タラの芽

- きくらげ

- コンビニおにぎり

- フライドチキン

- ポテトチップス

- ウニ

- 鶏レバー

- 酢

- お麩

- 刺身

- 真鯛

- 木の芽

- アイス

- いんげん豆

- 中力粉

- コッペパン

- 大根葉

- 準強力粉

- 全粒粉

- 穴子

- ベーキングパウダー

- もち麦

- 紫芋パウダー

- いわし水煮缶

- スパゲッティ

- イングリッシュマフィン

- オレンジジュース

- 炭酸水

- ゼラチンパウダー

- アイスクリーム

- バターナッツかぼちゃ

- らっきょう

- ミント

- サラダ豆

- 梨

- カンパチ

- 粉チーズ

- 鶏軟骨

- 中華麺

- 白いりごま

- 麦茶

- ココアパウダー

- わさび

ライフスタイル

- 料理のテクニック

- デリスタグラマー

- 食レポ

- キッチン

- 100均

- ダイエット

- コンビニ

- カルディ

- 家のみ

- オイルの知識

- ダイニング

- オリーブオイル専門店

- パーティ

- リビング

- クリスマス

- スタバ

- ちょい足し

- お正月

- 時短

Olivenoteへようこそ

ヘルシーで様々な効能を持ったオイルへの注目が高まっています。中でもオリーブオイルの消費量は大きく伸び、同時に、ココナッツオイル、アルガンオイル、亜麻仁油、MCTオイルなど、なじみのなかった様々なオイルも注目されるようになってきました。

しかし、私たち日本人の日常的な食卓では、その活躍の幅はまだまだ狭く、真新しいノートのように真っ白な状態ではないでしょうか。 Olivenoteでは、読者の皆様の意見やオリーブノートアンバサダーへの参加を募りながら、カラダに美味しいオイルを中心に、楽しく健康的な食卓を築いて行ける情報を綴ってゆきます。

「かけるオイル」が人気!ちょいかけアレンジ16選

「かけるオイル」が人気!ちょいかけアレンジ16選 スイーツ×オリーブオイル 以外にハマる!レシピ&アレンジ

スイーツ×オリーブオイル 以外にハマる!レシピ&アレンジ 「手作りドレッシング」にチャレンジ!オイルでサラダのおいしさ広げよう

「手作りドレッシング」にチャレンジ!オイルでサラダのおいしさ広げよう